Si uno se levanta muy temprano en Buenos Aires, donde nadie es madrugador, ni siquiera los obreros, se ve al principio completamente solo en las calles, que están todavía bajo el dominio de numerosas ratas, que salen de los albañales de las casas y que se divierten con total libertad, como si estuvieran en casa propia. Pronto, sin embargo, la ciudad despierta: se ven en primer lugar las carretas de los pescadores que regresan de la playa, cargadas de pescados; como, por orden de la policía, no pueden vender el de la víspera, están obligados a ir a pescar todos los días, antes del amanecer; arrojan una o varias veces la red, arrastrada por caballos, y la carreta se carga de hermosos peces, que conducen al mercado. Las carretas que van a la playa a descargar las mercaderías y sirven de desembarco a los marineros que llegan a bordo, marchan, en grupo, de la campaña al río. Impresiona la altura de sus ruedas; llevan uncidos dos caballos y son conducidas por un gaucho montado sobre uno o el otro, y que cuida poco a los pobres animales, que se compran a bajo precio en la provincia. Vienen después los aguateros, trepados en el yugo que une a los bueyes de la yunta, mientras que una campanilla, atada a un montante, anuncia su paso. Luego llegan toda suerte de vendedores a caballo; los lecheros, adolescentes, de cuclillas en medio de los tarros de lata llenos de leche; o los distribuidores de pan, sentados entre dos grandes canastas de cuero llenas de panes gruesos como el puño o más pequeños, según la abundancia o la escasez de las harinas, porque, debido a una extravagante costumbre, el pan siempre vale lo mismo; siempre se dan ocho o dieciséis por un peso (cinco francos); pero disminuye de tamaño, a medida que la harina se encarece o que el peso papel pierde su valor. Durante el bloqueo de los portugueses, se podía comer fácilmente una docena de esos panes, hasta tal punto eran reducidos, consumiéndose en uno o dos bocados. Los vendedores de aves y de frutas recorren también las calles, así como los obreros de toda clase que se dirigen a sus talleres. Las lavanderas negras o mulatas más o menos oscuras, con la cabeza cargada con una gran batea, en la cual llevan la ropa y el jabón, se dirigen al río fumando gravemente la pipa y conduciendo la pava destinada a hacer calentar agua para el mate, porque ellas nada hacen, lo mismo que los otros trabajadores del país, antes de haber sorbido, a menudo sin azúcar, su bebida favorita. A las ocho comienza el día para los comerciantes; abren sus negocios, se ubican frente al mostrador o se dedican a desempaquetar las mercaderías. La ciudad presenta, entonces, el aspecto de todos los puertos importantes: se ven las carretas cargadas de mercadería, a hombres de negocio de todas las naciones; se oye hablar todas las lenguas a la vez por los paseantes, a quienes el carretero o el obrero del país trata de gringos, de carcamán. Únicamente los hombres circulan durante el día y el movimiento es tal que parecería que acontece algo extraordinario; hasta ese momento no se ven, en las calles, más que esclavos, o por lo menos criados o extranjeros; las porteñas muy raramente salen antes del atardecer.

A las dos, el movimiento cesa de golpe: todos los negocios, todas las tiendas, se cierran; los carreteros se retiran, los comerciantes y los empleados de la administración entran en sus casas. Ha comenzado la siesta. No se ve ni siquiera un indio por las calles, que están desiertas y recuerdan el silencio de la noche; ¡desdichado quien algo necesita! Todas las puertas le están cerradas; solamente un pequeño número de extranjeros circula todavía: o bien los changadores duermen en las esquinas, esperando la reanudación del trabajo. A las cinco se reinicia el movimiento y, lo mismo que el de la mañana, dura hasta el atardecer; al llegar la noche, termina el comercio al por mayor. La ciudad se hace por segunda vez silenciosa; pero por poco tiempo. Cuando se encienden los faroles, las señoras salen de sus casas, para ir a visitar las tiendas (negocios de telas, novedades, quincallerías, etcétera); se las ve en largas falanges, compuestas a veces hasta de veinte, que no son, sin embargo, más que una sola familia. Marchan con lentitud balanceándose muellemente y agitando el abanico con una gracia encantadora: es la abuela, todavía hermosa; la madre, las hijas y las tías, acompañadas de sus criadas, negras, mulatas o indias. Se detienen a cada paso para responder a las preguntas de las otras familias que encuentran y entonces el tráfico por la calle es ininterrumpido; luego entran en cada negocio, hacen desplegar todas las telas, se hacen mostrar los guantes, las peinetas, lo abanicos; y, después de haber puesto todo en desorden, se retiran sin comprar nada, para reanudar, no lejos de allí, la misma operación. Los dependientes de tienda se quejan de que esas visitas no son, a veces, del todo desinteresadas, pero no trataré de descubrir qué sentido le dan a esa acusación. Las mujeres se pasean así hasta las diez; regresan entonces, y las calles, poco antes repletas de las bellezas más impresionantes del mundo, vuelven a estar desiertas y silenciosas. Ni a las mujeres más ricas del país se las ve viajar en coche: todas prefieren ir a pie; bien distinto, pero únicamente en esto, de las de nuestras capitales. Los cafés, sin embargo, están todavía repletos de hombres entregados al juego, pasión que los domina tanto como la de las mujeres; se los ve, alrededor de los billares, jugar a las cartas con tanto encarnizamiento y fuego como si se tratara, para ellos, de la más brillante conquista de Buenos Aires. Salen finalmente poco a poco, encendiendo sus cigarros, y comienza el silencio de la noche. ¡Desdichado entonces quien se aleja del centro de la ciudad o se retira demasiado tarde, si no está armado de unas buenas pistolas!, porque podrá ser robado en las mismas calles, cerca de la plaza, por gentes que, con el cuchillo en el cuello, lo obligarán amablemente a desvestirse.

………Si, en vez de permanecer en la ciudad al acercarse la noche, descendemos en dirección al Plata, veremos, si hace buen tiempo, a muchos caballeros y señoritas pasearse por le medio de la alameda del Bajo. Las extranjeras con las que allí abundan numéricamente; son francesas, inglesas y alemanas, que prefieren tomar el fresco a amontonarse en las calles; cuando se mezclan, los días de fiesta, a las señoras del país, a pesar de los prejuicios nacionales, las porteñas llevan la palma por la elegancia de su porte, el vestido, el aliño y, más aún, por la delicadeza de sus funciones; puesto que si, en otros lugares, se trata de descubrir a la mujer bonita en un paseo público, en Buenos Aires se buscaría en vano una desheredada de la naturaleza. Todas las porteñas son hermosas, bien formadas y unen, en general, a todas esas condiciones, la majestad de los rasgos españoles y la más bella sangre que se pueda encontrar. Las chilenas, ensalzadas en América, no pueden en nada rivalizar con ellas, ni tampoco las mujeres de Lima, tan célebres entre los peruanos; y diría que tampoco en ninguna parte de Europa he visto una población más hermosa de hombres y mujeres que en la capital argentina.

………Al pasearse por la alameda, uno tiene frente al Plata: las aguas están bajas, por lo general; y, entonces, una playa de arena, de más de media legua se extiende a la vista. Si está seca, la cubren hombres a caballo y carretas de altas ruedas, que se cruzan en todas direcciones para descargar los alijadores. Cuando llega el atardecer, esa playa se cubre de familias de todas las clases que van a bañarse al río; se ven, en todas partes, pequeños grupos, jugando con las olas. Algo más lejos, los hombres se hacen conducir en carretas muy adentro del Plata y, después de quitarse las ropas, se bañan. Tales son, para muchas personas, las diversiones de los atardeceres estivales; mientras otras se pasean por las calles, atormentando a los dependientes de tienda.

………Si, en vez de descender hacia el río, seguimos paseando hacia el norte, llegaremos pronto a esas numerosas concentraciones de carretas que hacen viajes a Mendoza, Salta y Córdoba; veremos esas jaulas ambulantes alineadas unas junto a otras, reconocibles por el gran cántaro que llevan detrás, utensilio indispensable para pasar por los desiertos; al lado, divididos por regiones, están los hombres medio desnudos o, por lo menos, mal vestidos; son los carreteros, los picadores, los boyeros y los capataces de una caravana, sentados en tierra o acostados alrededor de un brasero, donde hacen asar las costillas de vaca puestas en un asador de madera. Algo más abajo, los jóvenes se pasean a caballo, desplegando su destreza en el rodeo y atravesando las calles más frecuentadas, para hacerse notar de las señoras ubicadas en las ventanas.

………Los habitantes de la ciudad son tan parlanchines como los de la campaña taciturnos. Se expresan con la mayor facilidad y hasta con elocuencia; dotados de mucho ingenio natural y de una prodigiosa memoria, discurren sobre cualquier asunto con el mayor aplomo, como si dominaran en realidad la materia que tratan. Asombra, sobre todo, ver a los jóvenes abordar los problemas más importantes de la moral y del derecho, extenderse sobre teorías de economía política, hablar de industria, bellas artes, literatura, y pasar, sin esfuerzo, de un asunto a otro, empleando los términos técnicos más rebuscados y no pareciendo nunca suponer que su auditorio está en condiciones de juzgar y de reconocer que toda esa charla oculta, en algunos, mucha ignorancia y un charlatanismo apoyado por algunos estudios superficiales y lecturas, hechas a la ligera, con más avidez que discernimiento. Esos hermosos parlanchines siempre están dispuestos a apropiarse de las ideas de otros; por eso difícilmente aplauden un feliz pensamiento. Si no lo reciben con aire desdeñoso, por lo menos procuran disminuir el efecto por medio de alguna objeción más o menos aceptable, teniendo siempre mucho cuidado de grabarlo en la memoria, aguardando la primera oportunidad favorable para reproducirlo y darse corte. Presentadles la menor indicación, o dejadles entrever el menor indicio de un proyecto cualquiera… se apoderan de él con la mayor sagacidad, entran en los detalles más minuciosos y lo embellecen con todos los adornos que les proporciona la imaginación que los caracteriza. Mientras sólo se trate de teorías, de planes a realizar, contad con los porteños… Los porteños son inagotables y la fecundidad de su espíritu no parece tener otros límites que los de su manera de vivir; pero, ¿sucede lo mismo cuando se trata de llevarlos a la práctica? El hombre que hace un momento se extasiaba con nosotros acerca de las maravillas de la gravitación, por ejemplo, o sobre los resultados de los más hermosos problemas de astronomía, ¿puede hacer una regla de tres, o llevar las cuentas de los gastos de su casa? ¿Sabe mantener el orden de su hogar aquel que nos ha desarrollado los planes más sabios de la economía política? El primer contacto con los porteños lisonjea e impone; pero, ¿no nos desengañamos a veces? Un alemán, que no los juzgó favorablemente, tuvo la audacia de hacer grabar y emplear un sello de armas de la República, con la siguiente leyenda: Ni palabra mala, ni obra buena, en otros términos, nada malo en teoría, nada bueno en práctica. Esa insolencia, aunque fuera justa en algunos aspectos, no podía, debemos convenir, ser tolerada por hombres a quienes ofendía directamente y se castigó al bromista con la expulsión.

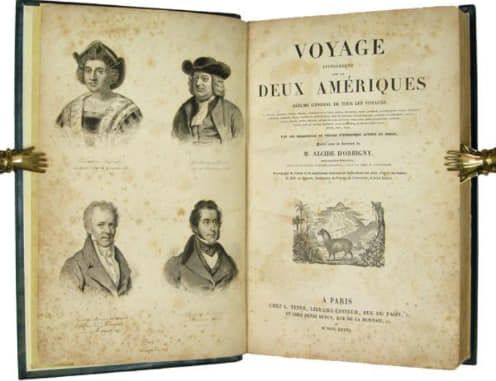

Viaje por América meridional tomo II, Emecé.

Un comentario en “Retrato de un día entero en la Buenos Aires de 1828 por Alcide d’Orbigny”